| |  |  |

|

ANGUISON

On sait que l'Evêque Guy de la Famille des de Faucigny, fit don à la communauté des Bénédictins de Cluny de "l'église de Sainte-Marie sise en une localité dite Contamine, au bord de la rivière Arve, avec tous les biens y annexés : serfs des deux sexes, chapelles et églises, vignes, champs, prés, bois, eaux, ruisseaux, moulins, passages, terrains cultivés ou en friche, le tout en toute son intégrité…" en 1083.

Les sires de Faucigny continuèrent de confier aux prieurs de nouvelles terres à exploiter et d'églises à administrer. Le ministère (1140 à 1155 ou 1160) du deuxième prieur connu, Anguison, fut troublé par un procès intenté par Bernard, prieur de la Novalèse qui ne voulait céder les églises de Châtillon et de Thyez.

Un accord, confirmé en 1155 par Arducius et Aymon de Faucigny, vint sceller cette affaire : Anguison dû payer quinze cents sols pour avoir la paix sur les domaines clunisiens.

Probablement issu d'une famille noble (peut-être de celle de Lucinge), Anguison était l'ami des sires de La Roche. Après avoir mené une vie de chevalier, comme les seigneurs de son temps, Anguison songea à se consacrer à la vie religieuse, dans l'Ordre des Clunisiens, dont la réputation était considérable à cette époque. Il fut chambrier particulier de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, et prieur de Contamine.

Le chevalier Pierre de la Roche eut une violente altercation avec le curé de Saconnex au sujet du paiement d'une certaine dîme. Fatigué de la vie qu'il menait et désirant sans doute expier ses fautes et assurer le salut de son âme, il partit pour Jérusalem.

Avant son départ, Pierre avoua à son ami Anguison, avoir poursuivi et frappé le prêtre.

Endormi dans sa cellule, la volonté inerte, le cerveau à l'abri de toute influence extérieure, le moine se trouvait dans des conditions parfaites de suggestibilité.

Loin de lui, quelque part sur la route de Jérusalem, Pierre de La Roche va mourir. A cet instant les phases de sa vie se déroulent avec netteté en sa mémoire et il revoit avec remords et crainte d'une punition éternelle, la scène où il a frappé le curé de Saconnex. Il pense fortement à son ami qui seul peut lui venir en aide. Les ondes psychiques vont faire vibrer les cellules du dormeur ; des sensations particulières de vue et d'ouïe s'éveillent avec une telle intensité qu'Anguison croit voir le chevalier et l'entendre parler.

Le prieur de Contamine alla trouver l'Abbé de Cluny, lui apprit le trouble qu'il éprouvait depuis son rêve et manifesta le désir de remplir les volontés de Pierres, dont il ignorait la mort. Anguison quitta Cluny vers 1124, alla à Saconnex et obtint du curé la confirmation du récit de son ami. Il se dirigea ensuite vers La Roche, où il vit ses parents qui indemnisèrent le prêtre de la perte et de l'injure qu'il avait subies.

Après un séjour à Contamine, où il régla les affaires du prieuré, il retourna à Cluny où il devint en 1129 ou 1130, chambrier.

C'est quelques temps après qu'il apprit la mort de Pierre sur la route de Jérusalem.

Anguison serait né vers 1080 et décédé postérieurement à 1160, âgé d'environ 80 ans.

Collationné par Andrée Blanc d'après :

"Note sur le prieur Enguiso", un cas de télépathie au moyen-âge" – Imprimerie Abry, Annecy, ouvrage consulté à la bibliothèque de Bonlieu (9072 - 5 B 22).

Bouchage – Le Prieuré de Contamine-sur-Arve et les Sœurs du même lieu – Imprimerie Drivet et Ginet Chambéry 1889.

Un cas de télépathie m'a été raconté par une amie : Pendant la guerre de 1914-1918, son grand-père ayant entendu un énorme bruit pensa immédiatement qu'il était arrivé un malheur à son fils mobilisé. Quelques temps après, il apprit que Eugène avait été tué au combat à l'heure où s'était produit ce fracas à Bellevaux.

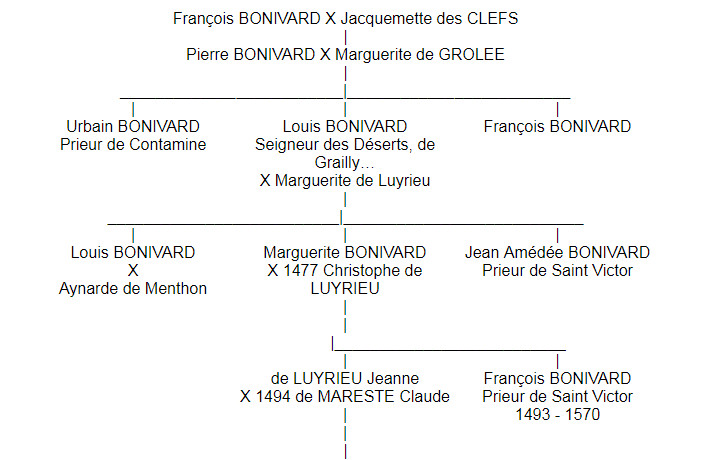

LES BONIVARDS LES BONIVARDS

La famille noble de Bonivard faisait partie, dès une époque fort lointaine, partie de la bourgeoisie de Chambéry. Ils y avaient fondé un hôpital au début du XIV° siècle (Chapperon - Chambéry à la fin du XIV°)

Elle a fourni trois prieurs à Saint Victor de Genève :

Urbain Bonivard, de 1450 à 1483, prieur de Contamine.

Jean Amédée, son neveu, de 1483 à 1510.

François, petit neveu du premier personnage, futur prisonnier de Chillon et chroniqueur de Genève de 1510 à 1519.

Après avoir été moine profès, au monastère bénédictin de Lemenc, près de Chambéry, Urbain Bonivard fut nommé, le 22 septembre 1450, prieur de Contamine, puis chambrier du prieuré de Lutry.. Dans les actes notariés passés postérieurement chez le notaire Humbert Perrod, Urbain Bonivard est presque toujours qualifié de prieur de Notre-Dame de Contamine, avant d'être appelé prieur ou administrateur perpétuel de Saint Victor hors les murs.

Au début du XI° siècle, l'évêque Hugues cède l'église Saint Victor de Genève à l'Abbaye de Cluny, dont dépendait le Prieuré Clunisien de Contamine.

Démoli en 1534, Saint Victor se trouvait à cette époque tout près de l'église russe actuelle.

En 1469, Urbain Bonivard étant nommé évêque de Verceil, un administrateur fut désigné pour gérer le prieuré de Contamine en la personne de Jean de Montchenu, religieux de Saint Antoine et protonotaire apostolique.

Le Père François Bouchage, auteur d'une monographie de Contamine, cite Urbain Bonivard "sous-prieur". Jean Louis de Savoie, fils du duc Louis de Savoie et de Anne de Lusignan, princesse de Chypre… serait alors prieur.

Le Prieuré de Contamine ayant été détruit par un incendie en 1476, Urbain Bonivard accorde l'affranchissement à plusieurs de ses taillables et en affecte le produit à la reconstruction de ladite Maison.

A partir de 1465, Urbain Bonivard cumule ces charges avec celle d'Abbé du Monastère de Sainte Marie de Pignerol, diocèse de Turin et, le 14 juillet 1469, il est nommé Evêque de Verceil à la condition de renoncer à la commende du Prieuré de Saint Victor, ce qu'il ne fait que quatorze ans plus tard.

Peu à peu, il acquiert une grande influence et devient un des conseillers de la Maison de Savoie, pendant la régence de la duchesse Yolande.

C'est ainsi qu'il négocie, en 1471, une alliance de la Savoie avec le duché de Milan, pour contrecarrer les prétentions du comte de Bresse, Philippe sans Terre.

En 1473, en qualité de premier témoin, il signe l'acte de fondation du couvent des Sœurs de Sainte Claire, institué à Genève par la duchesse de Savoie, Yolande de France.

Le premier septembre 1483, il abandonne l'administration et les bénéfices du Prieuré de Saint Victor entre les mains de son neveu, Jean Amédée de Bonivard et se retire à Pignerol où il décède le 16 juillet 1499.

- Jean Amédée Bonivard suivit une brillante carrière : chanoine de Genève en 1486, prieur de Saint Victor, Abbé de Pignerol et de Payerne.

En grande faveur auprès des souverains de Savoie, il fut appelé à plusieurs reprises par les syndics de Genève pour tenter de régler des contestations entre la ville et le duc. Il négocia un différent entre le Prieuré de Saint Victor dont il dépendait et l'Abbaye de Cluny.

Comme l'avait fait son oncle Urbain, Jean Amédée remit de son vivant les bénéfices de Saint Victor à son neveu François Bonivard

- Fils de Loys et d'Aynarde de Menthon, François Bonivard, naît à Seyssel vers 1493. Il étudie la grammaire à Pignerol, le droit à Turin et à Fribourg en Brisgau.

A Genève, il se lie d'amitié avec Philibert Berthelier, capitaine général de la ville, qui dans sa jeunesse avait été lié avec le duc Philibert de Savoie et surtout avec son frère René, dit le Grand Bâtard. En 1508, il avait organisé l'entrée à Genève, du nouveau duc Charles III, mais l'année suivante avait pris la défense de la ville contre les illégalités commises par le représentant du duc, puis avait suscité un mouvement d'opposition à la nomination en qualité d'évêque de Genève, d'un autre bâtard de Savoie, Jean.

Etant décrété d'arrestation, Berthelier s'enfuit à Fribourg.

En 1518, lorsque Bonivard revient à Genève, Berthelier obtient un sauf-conduit lui permettant de retourner dans sa ville natale. Les deux amis peuvent œuvrer en commun à organiser la résistance aux prétentions du duc de Savoie sur la ville.

Se rendant au Pays de Vaud, François Bonivard est trahi par son compagnon l'abbé de Montheron, et mené à Grolée où il est retenu prisonnier pendant deux ans, puis transféré à la prison de Belley, où il croupit encore huit ans, avant d'être absous.

Redevenu libre, Bonivard réclame la restitution de son prieuré, mais le bénéfice important provoquait bien des convoitises.

François veut revoir ses parents à Seyssel et leur demander conseil avant de se rendre à Berne et à Fribourg pour expliquer comment il avait été dépouillé injustement de ses biens.

Alors qu'il croit être protégé par le sauf-conduit que lui a remis le duc, il est arrêté entre Romont et Lausanne et emmené à Chillon où il est emprisonné. Pendant deux ans, il loge à l'étage, mais suite à une visite du duc, on place François Bonivard dans un souterrain situé au dessous du lac où il demeure quatre années.

En 1536, l'armée bernoise en guerre avec le duc de Savoie investit Chillon et trouve quatre prisonniers dont "Messire François de Bonivard, ancien prieur…"

Bonivard est nommé bourgeois de Genève, mais ne parvient pas à récupérer ses revenus. Cependant, on lui accorde une pension de deux cents écus.

En 1539, il se marie avec Catherine Baumgartner.

En 1544, sa deuxième épouse Jeanne Darmel quitte le domicile conjugal et même la ville. Il faut la contrainte et la prison pour l'y ramener. Ce n'est que deux ans avant sa mort, survenue en 1552, qu'elle consent à vivre au logis matrimonial.

Sa troisième épouse se nomme Pernette Mazue.

Il se remarie en 1562, avec Catherine de Courtaronel. Cette jeune religieuse fugitive que le consistoire avait fait bannir de la ville suite à des rapports de mauvaise vie, obtient la permission d'y rentrer, sous promesse d'amendement.

Accusée d'adultère, et d'avoir soustrait des biens à son mari, elle et son complice sont soumis à la torture, et selon la législation draconienne de cette époque, elle est noyée et son complice décapité.

D'autre part, à la demande du Conseil de Genève, François Bonivard rédige les chroniques de la ville.

Il décède en 1570.

LE MISSEL de BONIVARD

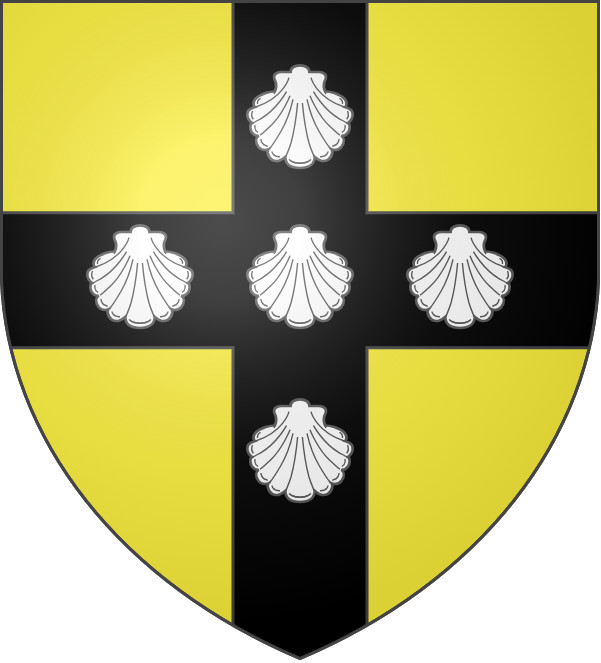

De l'art de l'enluminure pratiqué à Genève pendant deux siècles, il ne reste qu'un seul et unique témoin de valeur : le missel de Bonivard.

En 1912, les milieux cultivés de Genève s'émurent à l'idée qu'on allait vendre aux enchères un missel portant les armes de la famille Bonivard. La Bibliothèque Publique et Universitaire chargea quelqu'un de miser cette piève à une vente organisée à Munich et l'obtint pour la somme considérable pour l'époque de 24 000 marks.

L'étude des miniatures allait conduire sans hésitation à Urbain de Bonivard qui succéda à son oncle maternel Jean de Grolée, en qualité de prieur de Saint Victor.

C'est vers 1460 que Urbain commande à un atelier de copistes et d'enlumineurs, le fameux missel.

Il s'agit d'un gros volume de 36 centimètres de hauteur sur 27 centimètres 50 de largeur, relié en peau de truie estampé à froid. Les fermoirs et le médaillon central ont disparu.

Somptueusement décoré, écrit en lettres gothiques sur deux colonnes, cet ouvrage magnifique compte huit feuillets non chiffrés et 288 feuillets chiffrés en rouge au verso. Chaque colonne de texte a été réglée à l'encre rouge et s'enrichit, selon une asymétrie savante, de bandeaux qui créent un rythme particulièrement élégant.

Le peintre qu'il a choisi pour illustrer le Missel portant ses armes représente Contamine et la vallée de l'Arve qu'il affectionnait de préférence à Saint Victor.

Il contient deux grandes peintures en pleine page se faisant face :

La première présente, devant le paysage du Faucigny, une scène grandiose de la Crucifixion où tous les éléments du Vendredi Saint ont été réunis :

Le Christ en Croix est entouré des deux larrons eux-mêmes crucifiés.

L'un d'entre eux renversé sur la barre supérieure de la croix a déjà expiré. Le bourreau grimpe à une échelle pour le détacher et l'exposer à la vindicte publique et à la voracité des oiseaux de proie.

Des cavaliers montés sur des percherons blancs harnachés de rouge ou sur des chevaux alezans, gris ou bais entourent le Christ.

L'un d'entre eux, Longin, portant un vêtement oriental, perce le flanc de Jésus, tandis que l'autre, Stephaton, s'efforce d'humecter son visage avec une éponge fichée sur un roseau.

Au premier plan, à gauche, la Vierge s'évanouit dans les bras de Saint Jean et des Saintes femmes.

A droite, des soldats jouent la tunique du Christ aux dés.

Au centre, un père conduit son enfant sur le lieu du supplice, marqué par un crâne et des os.

Il fait nuit, le ciel est étoilé.

Cette Crucifixion correspond aux dernières étapes du Calvaire racontées par Saint Jean, dans son Evangile.Le château de Faucigny.

Le seul château à six tours situé aux environs est celui de Faucigny, à 700 mètres d'altitude, vers l'extrémité du contrefort occidental d'une montagne pointue : le Môle que, d'autre part Conrad Witz a représenté dans le Retable de Saint Pierre.

On aperçoit l'enceinte qui fait un angle droit, les deux tours des fortifications. Une fois à l'intérieur de l'enceinte, après avoir passé devant les deux tours carrées, on longeait un chemin conduisant à une petite cour quadrangulaire, on franchissait une nouvelle porte et on gravissait quelques escaliers pour arriver à une esplanade sur laquelle donnait le donjon, l'habitation du seigneur et une tour de sept sur onze mètres environ, dite tour de la Reine.

La reconstitution de Bouchage, dans "Les Ruines de Faucigny" confirme cette description.

Abandonné par ses seigneurs, le château tomba peu à peu en ruine et fut vendu aux Barnabites en 1699. Après la Révolution, les habitants démolirent les pans de murs qui subsistaient et exploitèrent les matériaux.

Le château de Pierre à Nangy.

La tour carrée que l'on aperçoit entre le larron encore vivant et le Christ en croix correspond exactement à la description de Blondel. Le château de Pierre, berceau de la famille chevaleresque de Nangy, feudataire des comtes de Genève s'élevait à 485 mètres d'altitude et commandait la route de Genève à Bonneville.

Le donjon carré sur son rocher émergeait de la nature. Il s'agissait d'une tour quadrangulaire de type roman, construite au XII° siècle, et servant d'habitation. Elle devait être couronnée par un parapet à créneaux et revêtue d'un toit de briques. A l'époque où l'artiste l'a dessinée, le château de Pierre avait passé des Nangy aux Confignon, qui devaient hommage au duc de Savoie, depuis qu'Amédée VIII avait acheté le comté de Genève.

L'église du prieuré de Contamine

Les sires de Nangy étaient fort liés avec ceux de Faucigny. Le premier février 1083, ils avaient été appelés comme témoins dans l'acte de donation au couvent de Cluny, de l'église Saint Marie située dans un lieu dit Contamine, par Guy de Faucigny, évêque de Genève.

Des liens étroits existaient entre les trois édifices représentés sur le Crucifixion. L'église de Contamine servait de sépulture aux sires de Faucigny et le château de Pierre protégeait l'édifice religieux.

Le prieuré fut incendié lors de la guerre que le roi de France entreprit en 1589 contre le duc de Savoie, avec l'appui des troupes bernoises et genevoises. Ces dernières commandées par deux gentilshommes français Guitry et Beaujeu, saccagèrent Contamine le deux avril.

La tour de Bellecombe

Entre le Christ et le mauvais larron qui a expiré, on aperçoit un quatrième bâtiment émergeant d'un rocher planté d'arbres. Elevé sur la rive gauche de l'Arve, que l'on voit serpentant entre des collines, les murailles de la tour de Bellecombe de 25 mètres de hauteur ont bénéficié d'une consolidation en 2002.

D'après Blondel, l'édifice a perdu son dernier étage muni de créneaux que l'on aperçoit parfaitement sur la peinture en question. Le château-fort de Bellecombe appartenait aux seigneurs de Thoire, issus de la maison souveraine de Faucigny.

La seconde peinture représente le Dieu de Majesté vêtu d'un manteau rose sur une tunique verte, tenant un globe d'or dans sa main gauche et donnant sa bénédiction de sa dextre. Il est assis sur la voûte du ciel peuplé de séraphins et de chérubins traités au pinceau doré sur fond bleu.

Dans les quatre angles, figurent les symboles des évangélistes tenant des phylactères : l'ange de Saint Matthieu, le lion de Saint Marc, la taureau de Saint Luc et l'aigle de Saint Jean.

Ces deux grandes peintures sont entourées d'un ruban doré où s'enlacent des rinceaux chargés de feuilles trilobées, puis d'une bordure de feuilles d'acanthes de toutes sortes de couleurs alternant avec des enfants nus, des oiseaux, des chiens, des singes, et des êtres fantastiques.

Outre ces deux grandes peintures, on trouve dix lettrines historiées, notamment le roi David en prière, la Nativité, l'Adoration des Mages, un ange tenant les armes des Bonivard, divers animaux et plusieurs blasons de cette même famille. Dix autres initiales sont ornées de rinceaux de couleur verte et pourpre sur fond d'or. Vingt deux pages sont munies de bandeaux où les feuilles d'acanthe multicolores alternent avec des grotesques et avec divers animaux, notamment des paons exhibant leur plumage ou faisant la roue.

Le livre "Le Missel de Bonivard" a été achevé d'imprimer le 10 juillet 1976, par les soins d'Etienne Braillard, maître imprimeur à Genève. Les photographies en couleurs ont été exécutées par Viviane Braillard et Yves Sisaz. Les photolithographies sont de Rolf Bruggraph à Genève. La reliure a été réalisée par Donzel, maître imprimeur à Genève. Il a été tiré de cette édition 50 exemplaires hors commerce numérotés, pour l'auteur l'éditeur et leurs collaborateurs.

Blanc Andrée

Sources :

Gagnebin Bernard - Le Missel de Bonivard – A.D.H.S. Annecy 3235 et B.P.U Genève Y 2610

Armorial de Savoie

Bouchage - Le Prieuré de Contamine-sur-Arve – Imprimerie Drivet et Ginet, Chambéry 1889

Mémoires de l'Académie Royale de Savoie t. 3 - A.D.H.S. P 14

Histoire de Genève, ouvrage collectif publié sous la direction de Paul Guichonnet – Privat éditeur 1974

Registres paroissiaux et d'état civil de Genève, Thusy, Vulbens.

UN RAMEAU GENEALOGIQUE :

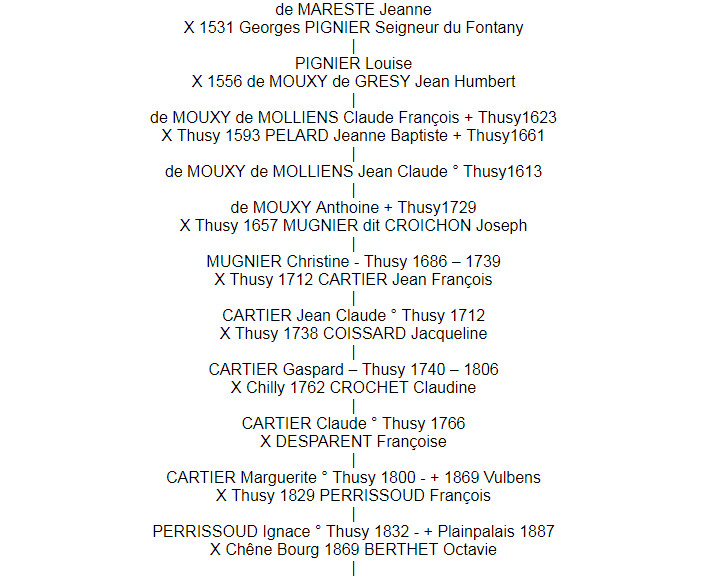

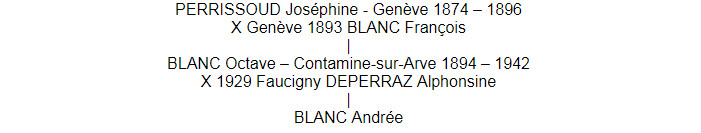

Outre des prieurs, la Famille de Bonivard a engendré des filles et des garçons ayant eux-mêmes procréé. Ma propre généalogie est là pour le prouver. En effet, le frère de Urbain, Louis Bonivard, marié avec Marguerite de Luyrieu est … mon ancêtre !

UN PRINCE DE SAVOIE

Jean Louis de Savoie, naît au couvent des frères mineurs de Genève, en 1447. Il est le neuvième enfant du duc Louis 1er et de son épouse, la très belle Anne de Lusignan, princesse de Chypre, Arménie, Jérusalem…

Il est nommé évêque titulaire de Genève, par bulle papale du 6 février 1640, en attendant sa vingt septième année, âge requis pour recevoir la consécration épiscopale. En fait, il ne reçut pas les ordres sacrés, mais conserva le titre d'administrateur perpétuel de l'évêché.

Il réunit sur sa jeune tête cinq abbayes, trois prieurés et deux commendes, laissant le gouvernement de son évêché à plus apte que lui.

Curieux prélat que ce verseau toujours actif. Il a le corps, le cœur et l'habit d'un homme plus enclin à la guerre qu'à la paix. Moins trublion que son aîné Philippe, il se montre vindicatif. Il n'est pas bon de lui chercher querelle, ses frères et les pages s'en sont aperçus. Il jure, joue… Il paraît que sa mère disait "baste, l'église s'en accommodera, tel que nous le lui donnons !"

Il fait des études à Turin et s'installe à Genève en 1474.

Entouré des syndics, du Vidomne, de beaucoup d'ecclésiastiques et de laïques, il pose la première pierre d'un hôpital à Plainpalais "qu'on veut bastir de neuf…", le 9 avril 1482, les 23 lits existants ne suffisant pas en cas de contagion.

En 1463, on le voit prieur de Contamine, mais la conduite du couvent a été remise à Urbain Bonivard. Le Prieuré ayant été dévoré par un incendie en 1476, il accorde l'affranchissement à ses taillables et en affecte le produit à la reconstruction.

Le 2 novembre 1475, Jean Louis de Savoie admodie les revenus de Contamine à son conseiller, Jean de Chissé pour trois ans, moyennant neuf cents cinquante florins annuels, avec charge de nourrir et vêtir les religieux et familiers, entretenir le culte, maintenir les bâtiments… De plus, il le nomme son vicaire général avec pouvoir de visiter le prieuré et dépendances, prendre possession des biens tombés en échutes, marier les filles des défunts…

Le 22 janvier 1480, Jean Louis de Savoie ascence le prieuré à noble Antoine Morelli et Jacques Maclet de La Roche, moyennant mille florins annuels.

Le 25 février 1482, à la demande d'Amé Pelloux de Contamine, après enquête et décision du conseil épiscopal, Pierre Farod de Grandval, vicaire général de Jean Louis de Savoie condamne Jacques Maclet à payer pendant les trois semaines accoutumées, la prébende ordinaire que les religieux doivent donner en aumône aux femmes nouvellement accouchées.

Jean Louis de Savoie décède le 04 juillet 1482, à Turin où il est inhumé.

- Sources :

1 G 8-98 (2 Mi 194) A.D.H.S.

Bouchage, le Prieuré de Contamine-sur-Arve, Drivet et Ginet Chambéry 1889

Bajulaz, Fillinges et son passé.

Chenevière – Plainpalais – Ed. Jullien 1933, p. 11

Blanc Andrée

|

|  |  |

|

| |